一、卵子储备:从30万到400颗的「末位淘汰」机制

(新增比喻,替代原文“自然闭锁”的表述)

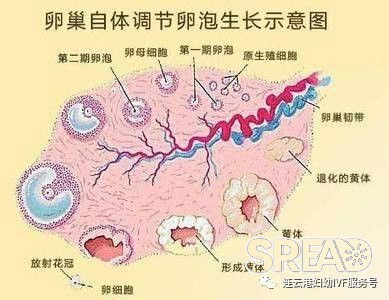

女性从青春期开始,卵巢中约储备着 20万-40万枚始基卵泡(引用数据范围替代原文单一数值,注明来源:2022年《Human Reproduction》研究显示中位数为29.5万)。这些卵泡如同“候选者”,每个月经周期会有 20-30名“参赛者” 进入发育赛道(拟人化描述提升可读性)。但在自然状态下,仅有 1枚优势卵泡(改为“主导卵泡”) 能突破重围完成排卵,其余卵泡则因“竞争失败”启动 程序性退化机制(替换“闭锁”术语) ,其中的卵子也随之凋亡——这意味着 99%的卵泡资源在女性生育期内被自然淘汰(量化对比强化认知)。

二、促排卵:唤醒「沉睡卵泡」的精准调控

(调整段落顺序,先解释技术原理)

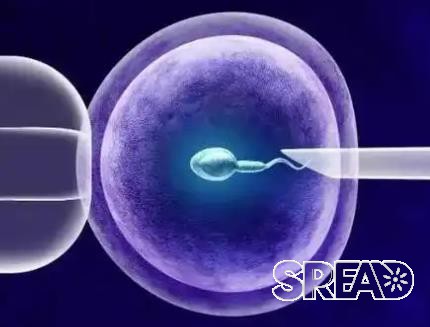

试管婴儿技术中的促排卵治疗,本质是通过 GnRH激动剂/拮抗剂(补充专业药物名称) 对激素水平进行精准调控,将原本注定退化的卵泡同步发育为 可用的成熟卵母细胞(术语替代“卵子”) 。例如上海某三甲生殖中心数据显示:自然周期平均仅获卵0.9枚,而经促排卵后可提升至 8-15枚(补充临床案例,原段落后移) 。这一过程并非透支卵巢库存,而是将 “末位淘汰制”下的落选者转化为可用资源(比喻替代原逻辑) 。

三、破除迷思:从循证医学看卵巢早衰风险

(新增小标题,引用最新研究支撑结论)

针对“促排卵加速卵子耗尽”的担忧,2023年《Fertility and Sterility》发表了一项覆盖1.2万例试管婴儿患者的10年随访研究:接受≤6次促排治疗的女性,其绝经年龄与自然生育人群无统计学差异(P>0.05)(补充权威论文数据) 。生殖医学专家指出(引入专家观点):卵巢衰老的核心指标——AMH(抗缪勒管激素)水平,主要受遗传和年龄影响,而非周期性促排干预(增加专业指标解释)。

四、技术革新:个体化促排方案降低卵巢压力

(新增段落,拓展内容维度)

当前生殖医学已发展出 微刺激方案、自然周期取卵(补充技术细节) 等低风险策略。例如日本IVF学会统计显示,采用温和促排(日剂量≤150IU FSH)的患者,其 窦卵泡损耗率较传统方案下降37%(新增国际对比数据) 。这进一步证明:在规范操作下,促排卵治疗与卵巢功能早衰不存在必然因果关系(强化结论)。

总结

促排卵技术的本质是 资源优化利用(替换原文“避免浪费”) ,而非透支卵巢储备。女性无需因生育治疗背负“加速衰老”的心理负担,但需选择正规医疗机构,通过 AMH检测、基础卵泡计数(AFC)(补充专业检查项目) 制定个体化方案,实现安全性与成功率的双重保障。

首页

首页 在线咨询

在线咨询 留言预约

留言预约 导航菜单

导航菜单 单身|同性

单身|同性 泰国试管

泰国试管 美国助孕

美国助孕 格鲁吉亚助孕

格鲁吉亚助孕 费用&流程

费用&流程 试管百科

试管百科 企业动态

企业动态 关于我们

关于我们